【编者按】为深入贯彻落实国家关于人工智能重大发展战略,认真落实自治区党委、政府关于加快人工智能发展的部署要求,即日起,学校融媒体中心特推出《“人工智能+”大家谈》栏目,陆续刊登各单位、部门负责人分享本单位、部门以往在人工智能领域的做法与成效以及今后的发展思考,不断开创学校人工智能发展新局面。

本期论坛邀请到机电工程学院院长唐荣江,由他介绍机电工程学院顺应时代潮流,拥抱AI技术,创新打造AI赋能的培养与科研体系,为广西制造业输送高素质人才,提升区域创新能力,推动现代化产业体系建设的做法和成效,并深入阐释未来学院在完善AI赋能的人才培养体系、深化AI与产业升级的协同创新、打造AI人才的引育高地等方面的相关思考。

拥抱技术变革,优化学科布局,打造AI+制造的区域产学研创新高地

在人工智能上升为新时代国家战略的重要背景下,广西积极响应,相继出台了一系列政策,推进人工智能技术和传统产业的深度融合,加速数字广西建设进程,促进实体经济高速发展。制造业作为广西经济的重要支柱,正处于转型升级的关键时期,急需科技与人才的大力支撑。机电工程学院顺应时代潮流,拥抱AI技术,创新打造AI赋能的培养与科研体系,旨在为广西制造业输送高素质人才,提升区域创新能力,推动现代化产业体系建设。

一、学科专业布局创新:构建AI+制造人才培养体系

学院结合人工智能与机械工程的前沿发展趋势,重点建设有智能设计与运维、智能装备与机器人、先进半导体封装、智能物联网车辆5个方向,以多学科交叉融合特色发展,全方位服务国家战略需求与地方产业高质量发展。学院设有1个博士学位授权点,1个博士后流动站,4个硕士学位授权点,设有智能制造等6个本科专业,已形成了较为完整且特色鲜明的智能制造工程创新人才培养体系。

同时,学院依托区位优势,通过智能制造现代产业学院深化产教融合,与歌尔声学、河内工业大学创新“校校企”联合培养模式,助力我国工程教育标准在东盟的推广。以智能微电子制造拔尖创新人才班为核心,联合河内百科大学、钦州天山微电子开展新型显示制造全流程技术攻关,强化产学研协同育人。形成 “本硕联动、内外结合、理实交融”的培养模式,为区域电子信息与制造产业升级和国际教育合作提供持续动力。

二、培养体系革新:培育AI+制造复合型人才

1.课程体系与教学模式智能化重构

学院以AI+制造为主线,聚焦区域工程机械、电子信息等先进制造产业升级,积极开展课程体系与教学模式智能化重构。专业设立智能驾驶、人工智能与电力系统、具身智能等AI+制造特色方向;围绕特色专业方向,打造了数字孪生技术、工业机器人、智慧驾驶、电子封装智能系统技术等AI+制造特色课程群,打破专业选课限制,实现了AI+制造课程学院所有专业全覆盖。2024年,学院本科生留桂率达36.70%,近80%的毕业生就业珠三角与区内制造业企业,为打造区域智能装备创新高地,区域电子信息产业智能化升级持续提供动力。

2.“标、科、赛、企”共驱的AI+制造实践教学体系改革

学院针对大型装备研发、极端工况检测等实践教学难点,牵头广西人工智能通识课实践实训模块建设,开展“标、科、赛、企”共融驱动的高质量AI+制造人才实践教学体系构建与实践。依托智能制造系统虚拟仿真实验教学中心,与福达等企业共建科教智能工厂布局优化、工业机器人场景应用、AI+电子封装工艺与设备等课程;设置虚拟仿真+数字孪生教学实训项目,强化学生AI驱动的制造系统设计、工业具身智能技术应用能力。以团队协作的RoboMaster机甲大师等学科竞赛为牵引,打造“理论基础-专业实践-综合设计-学科竞赛”的实践链条,提升学生AI技术协作实践解决复杂工程问题的能力,Evolution战队连续5届获得全国一等奖。2024年,学院学科竞赛获A、B、C类国家级奖31项,省部级以上奖243项,实现4年连续增长。

图1:虚拟仿真实验教学示范中心

图2:Evolution战队参加机甲大师赛

三、科研创新突破:AI技术驱动制造全链条升级

将先进制造技术与AI、大数据、物联网等前沿技术结合,开展智能产品设计与运维、智能制造装备、数字孪生与智慧工厂、智能车辆感知与规控等方面的研究,赋能制造业“芯片底座-加工装备-智慧工厂”全链条、“设计-加工-运维”全生命周期的提质升级,推动区域传统制造业的高端化、智能化、绿色化转型。

1.智能产品设计与运维

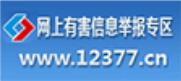

面向行业及东盟的全栈式智能芯片封测生态,致力于高性能、高密度、高可靠的半导体芯片封装技术研发,已突破可批量应用的高密度柔性封装技术、多场景感知传感器封装技术、高速通讯与存储芯片封装器件,建立有“电-热-力”工艺多场耦合设计数字孪生体。牵头获国家重点基金“叶企孙”科学基金,制定国家工信部电子技术行业标准2项,获多项行业科技奖励。相关技术已在华为海思、振华集团等60余家企业应用,年新增销售额超5亿元以上。

图3:高性能半导体芯片封装与测试

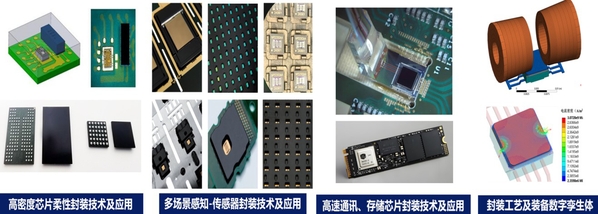

研发了复杂装备故障特征自主挖掘与跨域溯源智能运维大模型,实现了对装备全生命周期的监测和故障预测,提高制造业的产品质量,故障漏报与误报率平均降低22%,经院士评价相关成果具有原创性且技术水平国内外领先,相关技术已广泛在东风柳汽、法士特齿轮、西安航天动力、中国电科集团等企业。开发了产品参数化建模与隐式参数化建模技术、三维模型与二位工程图快速生成技术、二维工程图精度智能设计与自动标注技术,在桂林福达曲轴及离合器的设计与产线管控得到推广应用,提升了产品质量与整体效益,近3年新增销售额超45亿元,获广西科技奖3项。

图4:复杂装备智能运维

2.智能制造装备

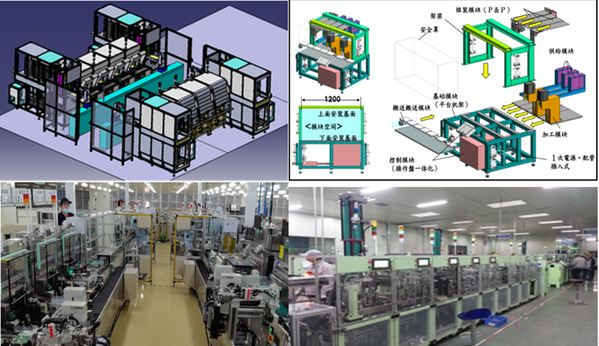

基于人工智能技术实现了各场景、各工况的接触热阻精准预测,形成了高效低阻的功率电子先进热疏导技术,研发了国内首台套米级固相增材智造装备,该装备可进行金属/金属、陶瓷/金属焊接,具有焊接强度高、无钎料无焊剂、变形小、无缝连接的优点,打破了国外垄断,实现核心技术自主可控超越,获国防技术发明奖与2024广西科技进步一等奖。另外,还研发了电子束多工艺加工装备平台、高效精密水导激光加工装备、线结构光三维重建模传感器、平衡感知能力评测及康复机器人、外观质量智能检测分选设备等,可应用于传统优势产业、电子装备制造业、生物医药等领域。

图5:国内首台套米级固相增材智造工艺装备

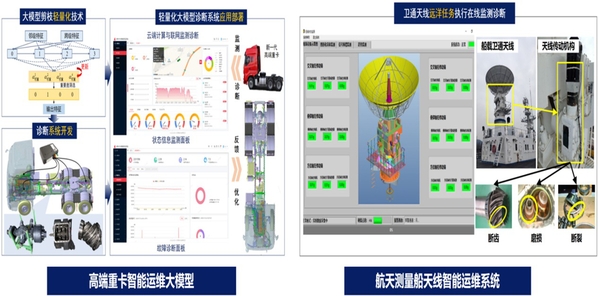

基于智能制造解决方案AI模型,开展半导体&电子组装制造无人化工厂用标准化智能化装备研究,取得相关专利40项,被评为科技部国际合作优秀项目。其中,研发国际首台套氢气体检测传感器用高精度电子薄膜贴合系统化装备并出口日本,研发行业首台套PCBA制造用系列化标准化无人工厂生产线并向电装公司(DENSO)、三美机电等国际化大企业供给,研发行业最高规格标准化高精度基板分割装置并实现销售上百台,行业首创复合型基板分割机。

图6:半导体智能装备

3.数字孪生与智慧工厂

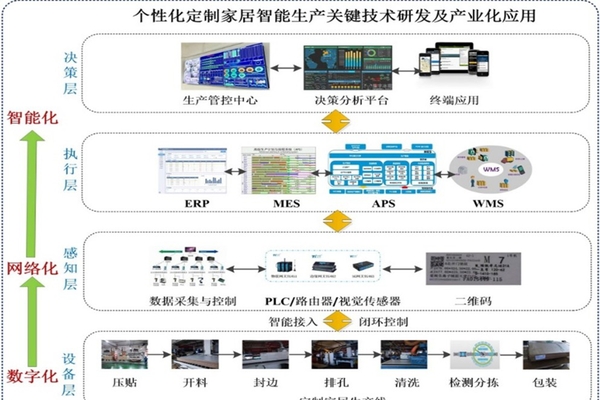

在稀土加工行业,研发了国内首套稀土熔盐电解自动化产线,产品质量稳定性提升30%,员工减少50%,填补了国内技术空白,引领我国稀土产业向规模化、高端化、绿色化方向发展,目前应用在贺州市金利新材料有限公司、中国稀土等相关企业,累计增加产值超10亿元。在建筑陶瓷行业,联合开发了陶瓷原料的精准协同控制技术,实现了原材料的大批量高质化生产,节约人力成本35%、电耗17%,关键设备国产化率100%,新增产值超10亿元/年,利润超5000万元,应用在广西蒙娜丽莎新材料有限公司。在绿色家居行业,联合开发了基于人机物协同、智能视觉复合工业机器人、生产管控工业互联网平台等技术的智慧生产线,使板材交检合格率达到99%,制造周期缩短10%,综合制造成本减少10%,新增产值达到2000万元,应用在广西爱阁工房家居有限责任公司。

图7:国内首条稀土熔盐电解自动化产线

图8:建筑陶瓷五连体球磨设备智能生产数字孪生平台

图9:个性化定制家居智能生产管控平台

4.智能车辆感知与规控

以智能芯片/时空终端在智能车辆中的应用为目标,致力于解决智能网联汽车感知规划与集成控制等关键技术难题,已研发可应用的平台底盘一体化建模与控制、混合动力系统控制及复杂环境下平台感知规划集成控制技术。相关技术已广泛在广西汽车集团、东风柳汽、柳工集团、玉柴集团、柳州摩菱等10家企业/单位应用,年新增销售额超10亿元。获广西科技奖等科技成果奖3项。

图10:智能车辆感知规划及集成控制

四、下一步工作设想和展望

1.完善AI赋能的人才培养体系

未来,学院将以产业发展需求为引领,进一步推动与计算机科学、大数据等领域的跨学科融合,增设智能网联车辆、具身机器人、低空无人机等专业与方向。引进珠三角头部企业共建通用人形母平台天工-人形机器人共研平台;与福达股份有限公司、广西汽车集团等区内头部企业共建AI+制造卓工班,强化校企联动机制。在工程实践上,引入产业真实项目案例、举办人工智能领域创新创业大赛、推行本科生导师制等一系列举措,构建多层次、多维度的实践训练体系,培育一批兼顾人工智能技术与制造业生产流程的复合型人才,促进人才链与产业链有机融合。

2.深化AI与产业升级的协同创新

学院将更主动对接广西制造业需求,以人工智能技术为纽带,推动产业升级。组建优势创新团队,开展工业垂直领域大模型、数据多模态融合与智能决策、AI智能芯片、智能载运系统、具身智能、特种机器人等前沿技术研究,实现关键技术与零部件的突破。同时,联合柳工等龙头企业,搭建面向广西、辐射东盟的技术创新合作平台,共同开展技术研发与项目攻关,形成“产学研用”融合的协同创新体系,助力区内企业开发新一代产品、孵化新的业态,为产业发展提供引擎。

3.打造AI人才的引育高地

人才是学院发展的核心竞争力。未来,学院将实施“引育并举”战略,联合企业共同引智,吸引国内外在人工智能、芯片制造、先进智造领域的顶尖专家加盟,形成高水平科研团队。同时,完善青年教师培养机制,设立专项基金支持教师开展前沿研究,鼓励跨学科合作与企业挂职,构建开放包容的学术创新氛围。另外,优化人才评价机制,注重教师科研成果转化和社会服务能力,鼓励教师积极参与产业服务和技术创新,并对AI+制造领域给予政策倾斜,激发创新活力,汇聚一批引领智能制造未来发展的创新型人才。

桂公网安备45030502000232号

桂公网安备45030502000232号