导读:近日,我校光电工程学院韩家广教授研究团队与天津大学、安徽大学、沙特阿卜杜拉国王科技大学及美国俄克拉荷马州立大学联合攻关,实现了宽带太赫兹辐射同时对振幅、相位和偏振的全控制。研究成果以题为“Nonlinear Metasurfaces for Completed Control of Amplitude, Phase, and Polarization in Broadband Terahertz Generation”发表于《Advanced Materials》上(IF=27.4)。韩家广教授、天津大学张学迁教授和沙特阿卜杜拉国王科技大学Xixiang Zhang教授为论文共同通讯作者。所提出的方法在开发具有定制功能的高度集成THz源方面具有巨大潜力。

摘要:太赫兹(THz)产生是THz应用中的关键起始步骤。然而,目前的THz源在不使用外部设备的情况下,难以完全控制所产生THz波的传播特性。这一限制导致系统体积庞大,存在不可避免的插入损耗和带宽约束。为了克服这些挑战并促进紧凑、多功能的THz应用,本文提出了一种使用非线性超表面的新方法,在发射阶段直接且同时控制宽带THz波的幅度、相位和偏振。基本设计采用精心设计的耦合控制手性元原子,可调节手性,并在圆偏振(CP)泵浦下实现独立的幅度和相位控制策略。此外,通过设计产生的左旋圆偏振(LCP)和右旋圆偏振(RCP)分量的叠加,可以任意定制发射THz波的偏振态。这种控制是线性可预测的,无需复杂的非线性模拟和交错超胞排列。通过实验生成两种独特的矢量THz场:空间-偏振可分离态和不可分离态,证明了该方法的有效性。所提出的方法显著增强了非线性超表面的能力,为多功能THz产生设备开辟了道路。

解决的问题:太赫兹(THz)应用中,现有THz源在不借助外部设备时,难以全面控制产生的THz波的传播特性,导致系统庞大、存在插入损耗和带宽受限等问题,阻碍了THz应用的紧凑化和多功能化发展。

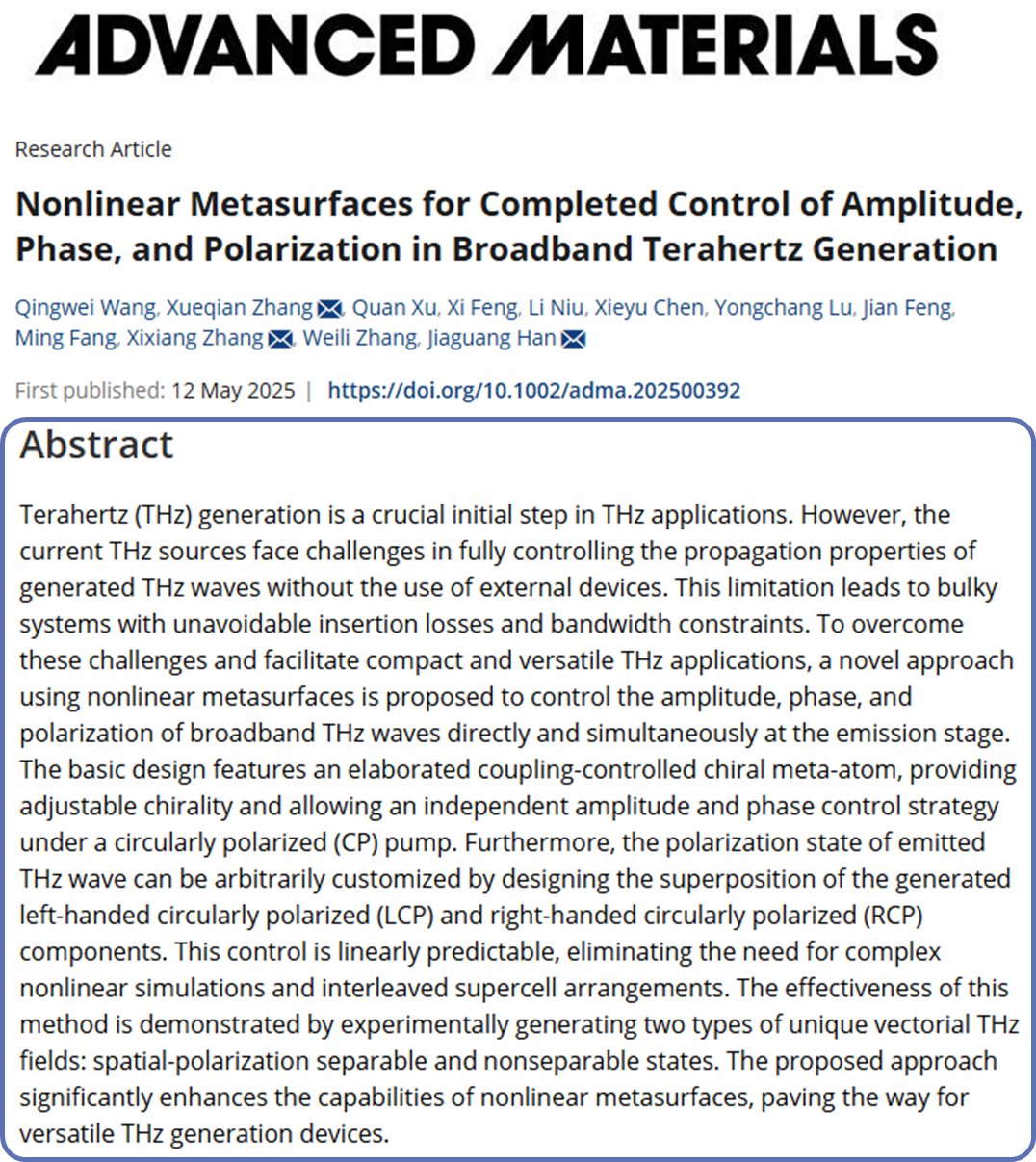

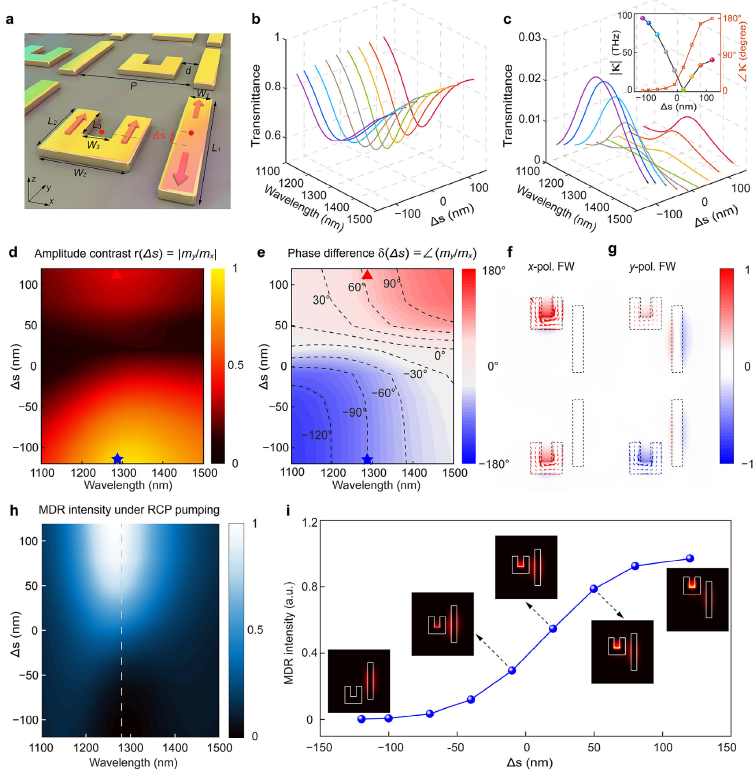

提出的方法:提出使用非线性超表面的新方法,设计耦合控制的手性元原子。通过控制元原子间耦合来调整THz波幅度,利用非线性PB相控制相位,采用非交错超胞方法设计左旋和右旋圆偏振THz分量叠加来控制偏振,在发射阶段直接同时控制宽带THz波的幅度、相位和偏振。

实现的效果:实验展示了对宽带THz波幅度、相位和偏振的完全控制,实现了空间-偏振可分离和不可分离的THz矢量场的产生。THz波的控制范围覆盖0.2-2.7THz,能生成多种偏振态的THz波,且在实验中验证了设计的有效性。

创新点:实现非线性超表面对THz波幅度、相位和偏振的同时完全控制。基于手性元原子的设计,使幅度控制与非线性PB相兼容独立;非交错超超表面设计实现偏振态的任意定制,且控制具有线性可预测性,为多功能THz源发展奠定基础。

图1:耦合控制的磁偶极子共振(MDR)激发。

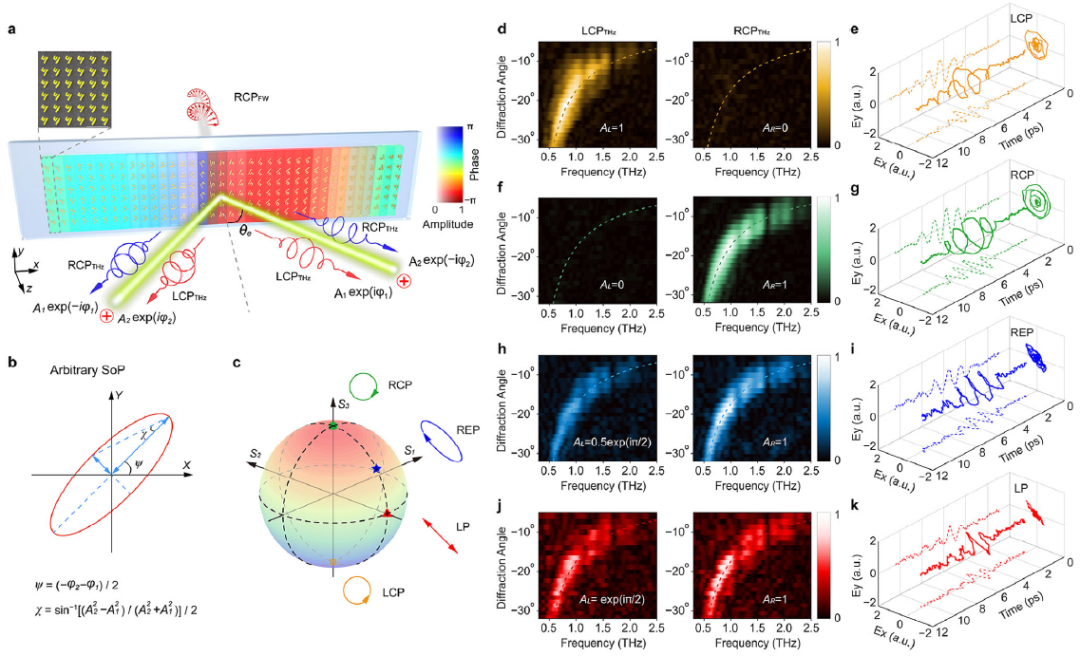

图2:发射THz波的幅度和相位的完全控制。

图3:发射THz波的偏振态的完全控制。

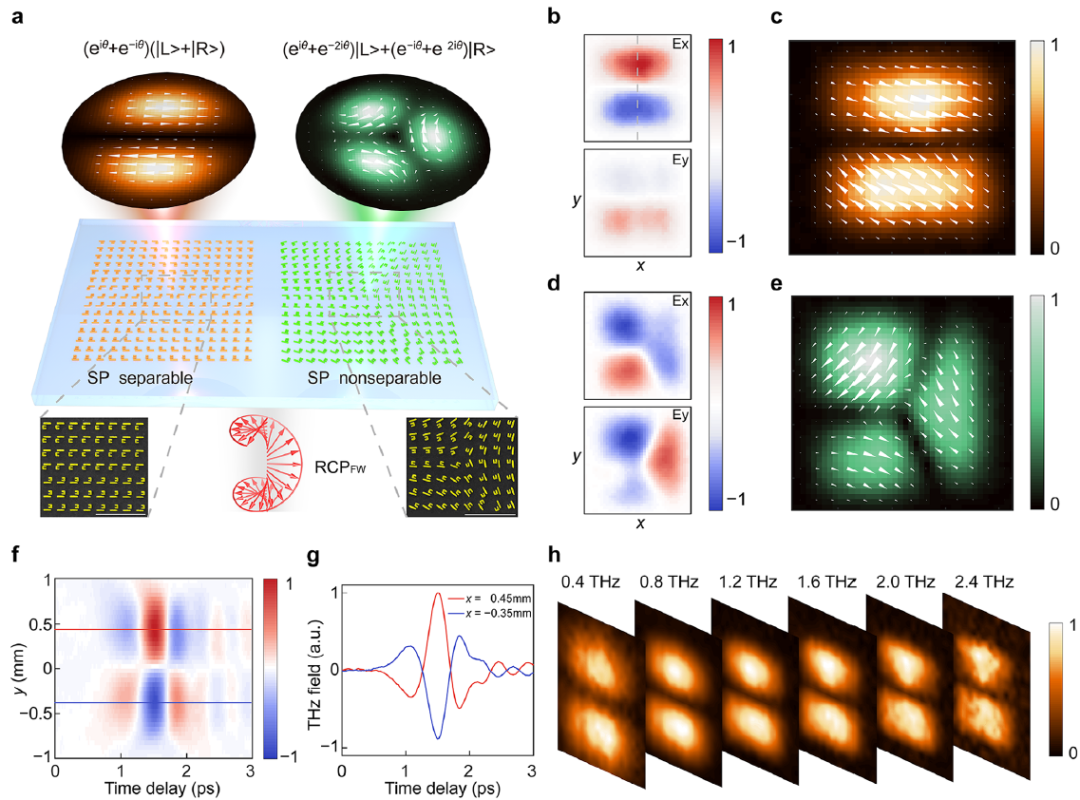

图4:THz矢量束的产生。

文章信息:

Q. Wang, X. Zhang, Q. Xu, X. Feng, L. Niu, X. Chen, Y. Lu, J. Feng, M. Fang, X. Zhang, W. Zhang, J. Han, Nonlinear Metasurfaces for Completed Control of Amplitude, Phase, and Polarization in Broadband Terahertz Generation. Adv. Mater. 2025, 2500392.

https://doi.org/10.1002/adma.202500392